Dans le paysage éducatif français, traditionnellement marqué par la quasi-gratuité de l’enseignement supérieur public, l’ascension fulgurante des frais de scolarité des écoles de commerce constitue un phénomène économique et social majeur.

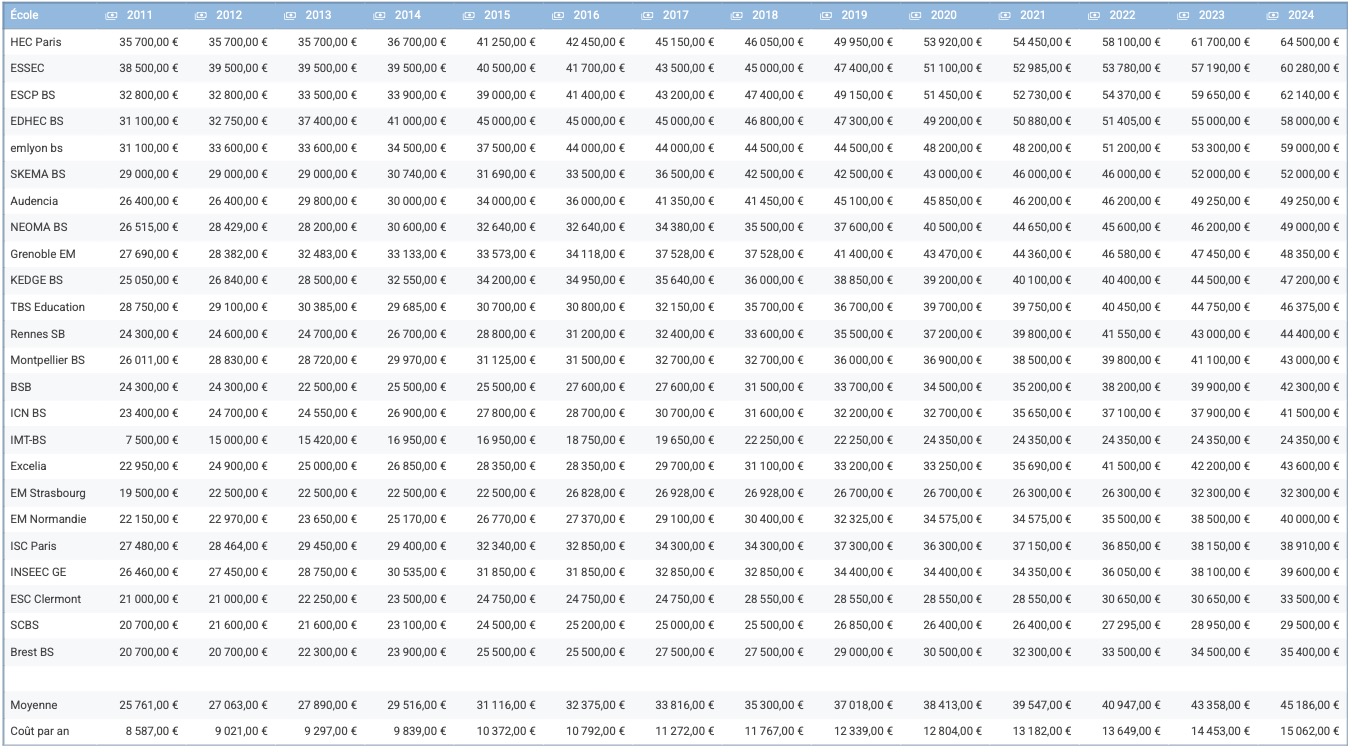

En un peu plus d’une décennie, le coût moyen d’un cursus a bondi de 75 %, dépassant allègrement les 50 000 € pour les écoles du top 5 et frôlant désormais les 72 000 € pour HEC Paris. Cette inflation spectaculaire n’est pas le fruit du hasard, mais la conséquence d’une mutation profonde de leur modèle économique. Poussées par le désengagement de l’État et la concurrence mondiale, les business schools françaises se sont métamorphosées en véritables marques de luxe, où le prix devient un marqueur de prestige et la promesse d’un retour sur investissement rapide justifie un ticket d’entrée toujours plus élevé.

Pendant des décennies, les écoles de commerce ont fonctionné sur un modèle hybride, proche du service public, largement financé par les subventions des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI). Ce soutien historique permettait de maintenir des frais de scolarité relativement bas. Cependant, le retrait progressif des CCI a contraint ces établissements à une autonomie financière quasi totale.

Aujourd’hui, les frais de scolarité, qui ne couvraient qu’environ 50 à 70 % du coût réel d’un étudiant en 2012, peuvent en représenter jusqu’à 80 %. Cette transformation radicale a forcé les écoles à repenser leur stratégie, devenant des entreprises devant assurer leur propre rentabilité dans un marché hyper-compétitif.

Le deuxième moteur de cette flambée des prix est l’intensification de la concurrence à l’échelle mondiale. Les écoles françaises ne se mesurent plus seulement entre elles, mais à des institutions comme la London Business Schoolou l’INSEAD. Dans cette arène globale, les classements internationaux, tels que ceux du Financial Times ou du QS, sont devenus des outils stratégiques indispensables pour attirer les meilleurs étudiants et professeurs du monde entier.

Pour maintenir ou améliorer leur rang, les écoles doivent investir massivement dans plusieurs domaines clés, répercutant inévitablement ces coûts sur les étudiants :

Le corps professoral : La compétition pour recruter et retenir des enseignants-chercheurs de renommée mondiale, publiant dans les meilleures revues académiques, a fait exploser les salaires.

Les infrastructures : La modernisation des campus est devenue un argument de vente majeur. Des projets comme le « Campus du Futur » d’HECou le nouveau campus d’emlyon à Gerland représentent des investissements de plusieurs centaines de millions d’euros.

L’internationalisation : Le développement de campus à l’étranger (comme ceux de l’ESCP ou de l’ESSEC à Singapour) et la multiplication des partenariats académiques sont des postes de dépenses considérables mais essentiels pour le prestige.

Face à ces dépenses, les écoles ont adopté une stratégie de positionnement marketing où le prix élevé devient lui-même un signal de qualité et d’exclusivité. À l’instar des biens de Veblen, dont la désirabilité augmente avec le prix, des frais de scolarité de plus de 60 000 € ne sont plus seulement le coût d’une formation, mais le prix d’entrée dans un club d’élite. Le diplôme se transforme en une marque de luxe mondiale, un marqueur de statut sur le marché du travail qui justifie l’investissement initial.

Cette stratégie crée une fracture sur le marché. Un « peloton de tête » (HEC, ESSEC, ESCP) se détache, avec des tarifs qui dépassent les 60 000 €, tandis qu’un second groupe d’excellentes écoles se situe autour de 50 000 €. Pour les écoles moins bien classées, cette course aux prix élevés devient un risque, car elles peinent à remplir leurs promotions, prises en étau entre le prestige des premières et des alternatives universitaires plus abordables.

Pour légitimer ces tarifs exorbitants, les écoles de commerce articulent leur proposition de valeur autour d’un retour sur investissement (ROI) rapide et tangible. L’argument principal est celui des salaires post-diplôme. HEC Paris affiche un salaire moyen de 67 000 € à l’embauche, et le Financial Times la classe première pour le salaire pondéré trois ans après le diplôme, à 88 917 €. L’ESCP, de son côté, rapporte un salaire moyen de 93 996 € après trois ans. Ces chiffres, bien que ne progressant pas aussi vite que les frais de scolarité, sont présentés comme la preuve que l’investissement est financièrement rationnel.

Le second pilier de cette justification est l’accès à un réseau d’anciens élèves puissant et influent. Loin d’être un avantage abstrait, ce réseau est un actif tangible qui offre un soutien de carrière, du mentorat et un accès à des opportunités exclusives. Le réseau HEC Alumni, avec ses 80 000 membres, propose des services de coaching et un « Infinity Pass » pour des avantages à vie. Celui de l’INSEAD, fort de plus de 70 000 membres, inclut même un club de Business Angels pour financer les projets des diplômés.

Enfin, ces écoles fonctionnent comme des plateformes de recrutement direct pour les secteurs les plus rémunérateurs, comme le conseil en stratégie et la finance. Cet avantage de taille permet de garantir des taux de placement quasi parfaits.

Le modèle économique des écoles de commerce françaises a radicalement changé, passant d’une logique de service public à celle d’une entreprise privée en concurrence sur un marché mondialisé. Cette transformation, tirée par les classements et le besoin d’autofinancement, a logiquement conduit à une explosion des frais de scolarité. Le diplôme est devenu un produit de luxe, dont le coût est justifié par la promesse d’un statut et d’un retour sur investissement élevés.

Cependant, ce modèle atteint peut-être ses limites. La lassitude des familles face à des augmentations annuelles décorrélées de l’inflation et de la croissance des salaires pourrait freiner cette course en avant. De plus, les nouvelles attentes des étudiants en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) et de quête de sens pourraient remettre en question la pertinence d’un modèle si fortement axé sur la performance financière. L’avenir dira si cette « course aux 100 000 € » est soutenable ou si les écoles devront, une fois de plus, réinventer leur business model pour répondre aux défis de demain.